御朱印って、何となく聞いたことはあるけれど、どう集めるのか、どこで手に入れられるのか、実は知らない方って多いはず!

今回は、御朱印集めについて書きたいと思います。

スポンサードサーチ

御朱印とは?

神社やお寺に参拝した証として授かるものです。

神職、氏子、住職の方に墨書きで神社名、寺名、参拝した日付を書いていただき、御宝印、と呼ばれる朱印を押していただきます。

もらうという軽々しい表現ではなく、授かる。いただく。と表現するのが正しいです。

もともとは、神社やお寺に納経することで、納経の証としていただいた印のことを御朱印と呼びました。

納経とは、お経を読み上げる読経と、お経を書き写す写経の2つがあります。

現代では、納経しなくても御朱印を授かることができるところが、多いです。

御朱印は、神社(神様)やお寺(仏様)と参拝者が結ばれたという証でもあったのです。

御朱印集めは、スタンプラリーとは違う

長女は、私が神社で授かったのを見て、自分もスタンプ集めたいと、勘違いしていました。

子どもからしてみれば、スタンプに見えてしまうでしょう。そう思っていた方も多いはず。

元々は納経をした証として、授かるということですから、きちんと感謝の気持ちを持って、参拝しなければ、単なるスタンプラリーと同じになってしまいます。

御朱印の授かり方

御朱印を授かる場所

どの神社やお寺でも、社務所、寺務所と呼ばれる事務所の役割の場所やご祈祷の申し込みをしたり、御守りを授かる授与所という場所で授かることができます。

御朱印は必ず、参拝の後に指定の場所にてお願いしましょう。

場所によっては、参拝の前に受付をするところもありますので、神職、住職の方に確認してみてください。

そして、指定の金額の初穂料を納めましょう。初穂料とは神社に納めるお代のことです。

御朱印を授かる際に気を付けたいポイント

1.必ず参拝をしてからいただく

先に参拝をするのがマナーです。

もちろん、参拝をする際もご縁に感謝しましょう。

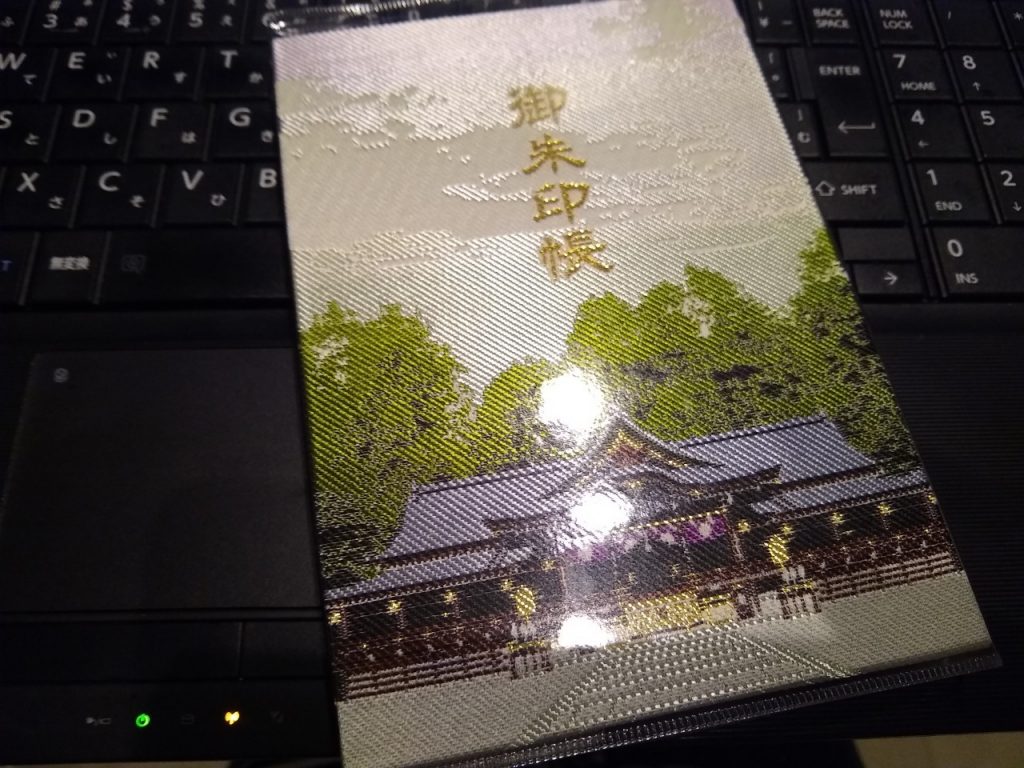

2.御朱印帳を用意する

御朱印帳と呼ばれる、御朱印を集めるための専用の帳面を用意しましょう。

市販のノートにいただくのは、失礼です。

神社、お寺だけのデザインの御朱印帳もありますので、お気に入りの一冊を持つのが良いでしょう。

御朱印帳も、授与所と呼ばれる場所にて初穂料を納めていただけます。

また、仏壇仏具店や、ネットショップでも手に入れることができます。

御朱印帳を忘れた場合は、半紙でいただくこともできますので、可能かどうか確認してからいただいてください。

3.小銭を用意しておく

初穂料は、300円や500円くらいの場所が多いです。

お釣りを出さないように支払いをスマートに済ませて、他の方への配慮ができるといいですね。

4.礼儀を大切にする

当たり前のことですが、お願いします、ありがとうございますの言葉は基本です。

御朱印は一枚一枚、手書きで書いていただくものです。ここでも感謝の気持ちを待ちましょう。

また、書いていただいているときは静かに待ちます。

5.御朱印帳を大切に扱う

御朱印帳は、神棚や仏壇に置いておきます。ない場合は目線より高い位置に置いておきましょう。

御朱印をお願いするときも、両手で渡し、両手で受け取りましょう。

まとめ

昨今、御朱印ブームと呼ばれていますが、本来の納経の証ということを忘れてはいけません。ルールやマナーを守って、授かるようにしましょう。

御朱印集めをキッカケに色々な神社、お寺を訪れ、それぞれの歴史や周辺地域の歴史などを学ぶのも良いですね。

皆様に素敵なご縁がありますように。